2025年4月1日から、サメの展示種数日本一を誇るアクアワールド茨城県大洗水族館にて、非常に珍しく神秘的なサメとその卵の展示が開始されました。

そのサメの名をサラワクナヌカザメ(館内掲示はサラワクスウェルシャーク)と言います。

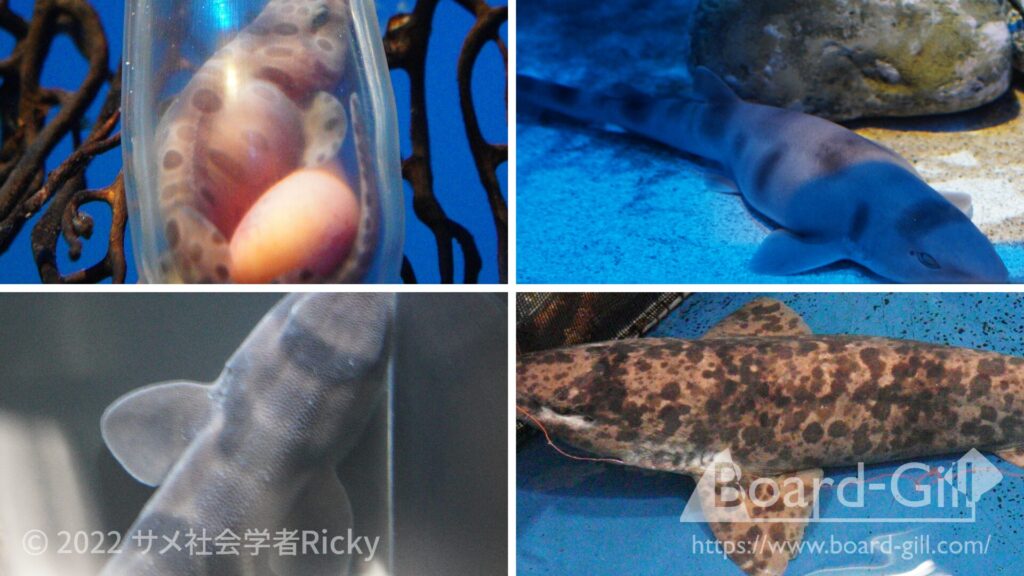

このサメはガラスのように透明の卵を産み落とすという、非常に珍しく興味深いサメです。

国内初かつ唯一の展示であり、まさか僕も日本でこのサメを生で見られる日が来るとは思っていませんでした。

やはり成長途中のサメの赤ちゃんをこんな風に見られるのが新鮮なのか、マニアではない来館者の方もかなり興味を持っていたようでした。

もちろんこの透明な卵殻も面白いのですが、このサラワクナヌカザメはサメの繁殖を探求するうえで興味深い存在でもあります。

そこで今回はサラワクナヌカザメとその繁殖方法、透明な卵殻の意味などについて解説をしていきますので、よろしくお願いいたします。

解説動画:【国内初】透明な卵を産む激レアなサメ!サラワクスウェルシャーク(サラワクナヌカザメ)を解説!【保持型単卵生】【アクアワールド大洗】

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

※動画公開日は2025年4月12日です。

サラワクナヌカザメはどんなサメ?

サラワクナヌカザメ(Cephaloscyllium sarawakensis)はメジロザメ目トラザメ科ナヌカザメ属に分類されるサメです。

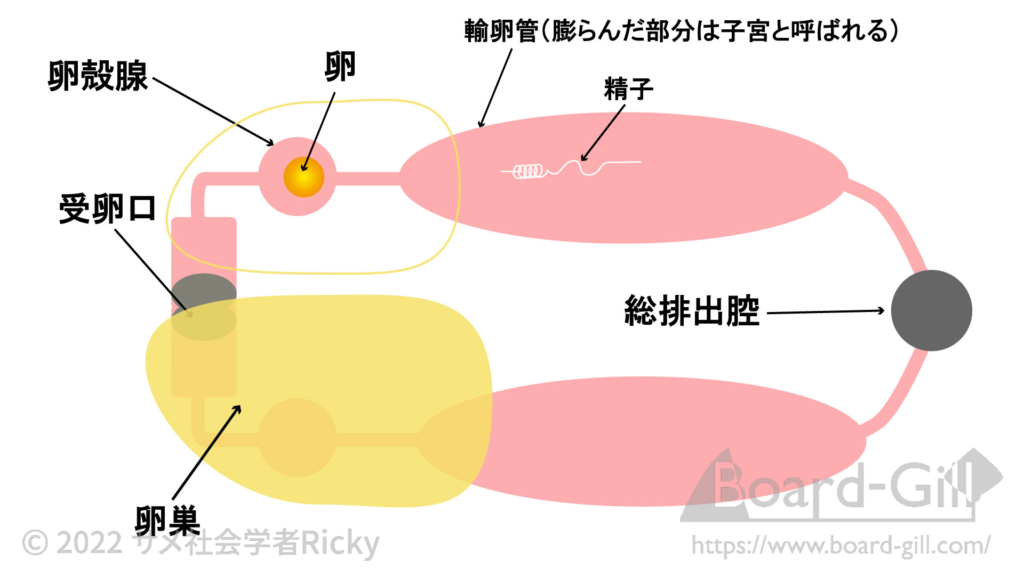

全長は成長しても35~40 cmと、サメの中でもかなり小型です。

日本近海にいるナヌカザメは大きいものだと1m前後になりますが、サラワクナヌカザメはその半分程度しかありません。

- なんとなく眠そうな顔つき

- 体の後方に位置する小さな2基の背鰭

- お腹のぼてっとした体型

などの特徴が日本のナヌカザメ(Cephaloscyllium umbratile)と共通していますが、両者の模様には違いが見られます。

日本近海のナヌカザメはハッキリした縞模様を持つ幼魚が成長するにつれて不規則なブチ模様になっていくのに対し、サラワクナヌカザメの幼魚は鞍掛模様と水玉模様を持っていて、これが徐々に薄れていいう違いがあります。

なお、「サラワクナヌカザメ」という名前に馴染みが無く、アクアワールド大洗で展示を前にした人の多くが名前を噛みまくっていたのですが、「サラワク」とはマレーシアにある地名に由来しています。

サラワクナヌカザメは台湾南部、香港、トンキン湾、ベトナムやマレーシア近海などの南シナ海に分布しており、少なくとも現在日本での記録はありません。

水族館での展示もこれまでなかったのですが、今年2025年の4月から、サメの展示種数日本一を誇るアクアワールド大洗で、日本初の展示が開始されました。

ちなみに、アクアワールド大洗では英名のカタカナ表記「サラワクスウェルシャーク」で展示されています。

「スウェルシャーク」とはナヌカザメ類を指す言葉で、海水を吸い込んでお腹を膨らませる(Swellする)行動に由来しています。

またサラワクナヌカザメは特に体が小さいため、「Sarawak pygmy swellshark」と呼ばれることもあるようです(ピグミーは小人の意)。

透明な卵を産む珍しいサメ

サラワクナヌカザメの透明な卵殻を見た方の中には、

サメの卵って丸くないんだ!

これ作りものじゃないの?

と、サメの卵そのものに馴染みがない方らしい驚きや疑問を口にする方も多くいました。

そこでまずは、サメ類の卵について解説します。

サメは出産する種類と産卵する種類がいる

簡単に分けると、サメ類の繁殖方法には胎生と卵生の2種類があります。

実はこれらを綺麗に定義するのは難しく、他の分け方も存在するのですが、今回は以下のような前提で進めます。

- 胎生

-

赤ちゃんが母胎から出てくる時に卵殻に入っておらず、自力で泳げる状態で出産される。

- 卵生

-

赤ちゃんが母胎から出てくる時に卵殻に包まれた状態で、その後、赤ちゃんが卵殻から出てきて泳ぎだす。

サメの卵は色や形も様々

今回のメインは卵生です。一口に卵生と言っても、卵の形状や産み方に多様性があります。

例えばネコザメの卵はドリルのような形状をしており、岩の間などに挟まって卵が流されるのを防ぎます。

イヌザメというサメの卵は丸みを帯びていて卵っぽいですが、付着糸と呼ばれる粘り気のある糸がついており、海底にくっつくようになっています。

またナヌカザメやトラザメの卵は、両端から紐が出ていて、母ザメはこれを絡みつけるように産卵します。

このようにサメ類の卵は大きさ大きさや形状に様々な違いがありますが、その多くは茶色や黄色などの色がついており、しかも膜で覆われている場合もあり、中の赤ちゃんは基本的に見えません。

水族館でトラザメなどの卵の中が見えるように展示されていることがありますが、あれは膜を剥がしたり卵殻の表面を削ったりしたうえで後ろから強い光を当てて見えるようにしています。

しかし、サラワクナヌカザメの卵はそんな加工をするまでもなくガラスのように透明です。少なくとも僕が知る限りこのような卵殻は他にありません。

数ある卵殻の中でも、サラワクナヌカザメの卵殻は特にユニークと言えそうです。

保持型単卵性という特殊な繁殖方法

透明な卵殻以外にも、サラワクナヌカザメの繁殖には保持型単卵性というユニークな点が存在します。

先程、サメの繁殖方法は胎生と卵生の2種類に大きく分けられると言いましたが、卵生の中でもさらに以下3つの繁殖様式に分けられます(胎生も複数のタイプに分かれますが、今回は割愛)。

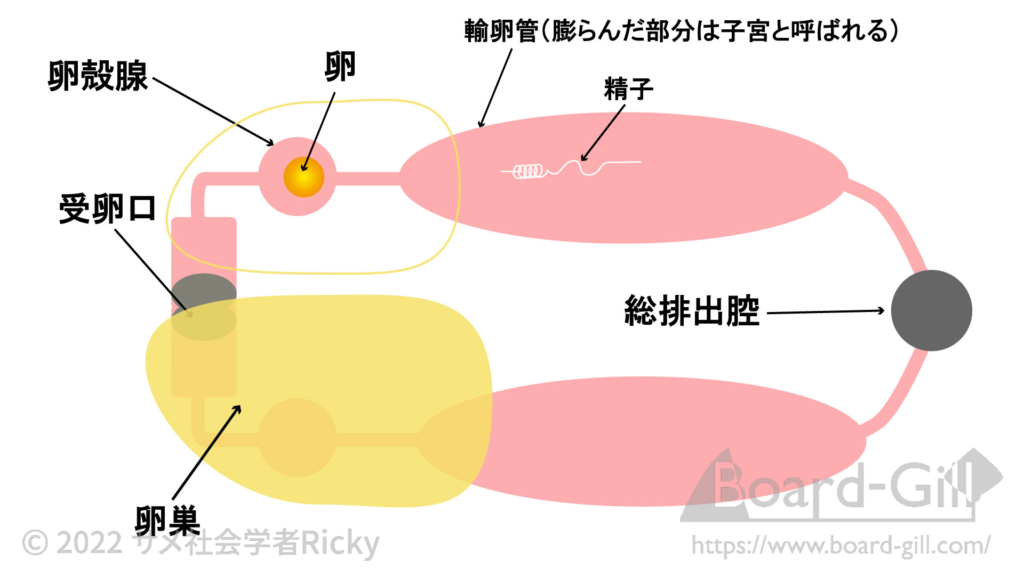

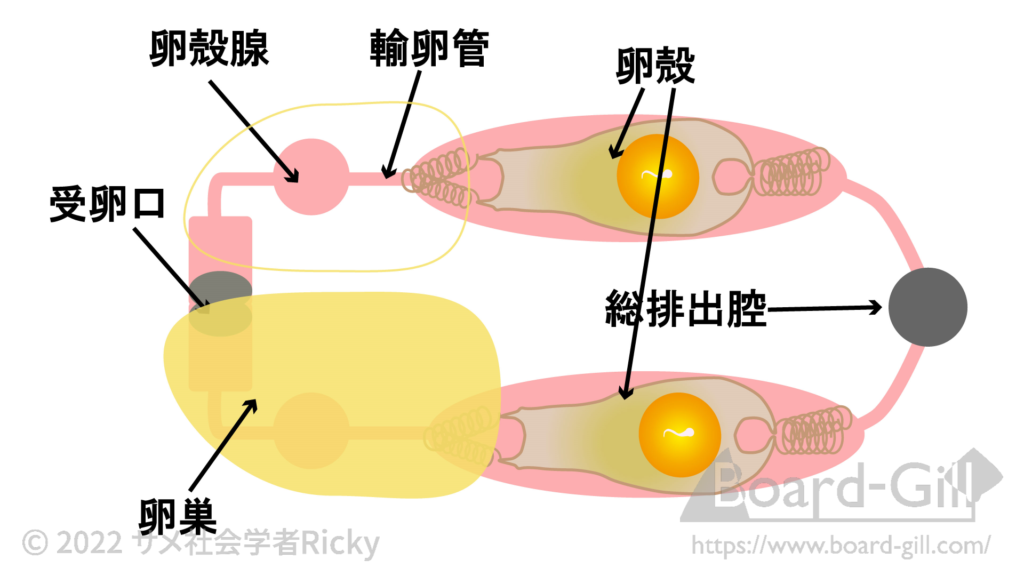

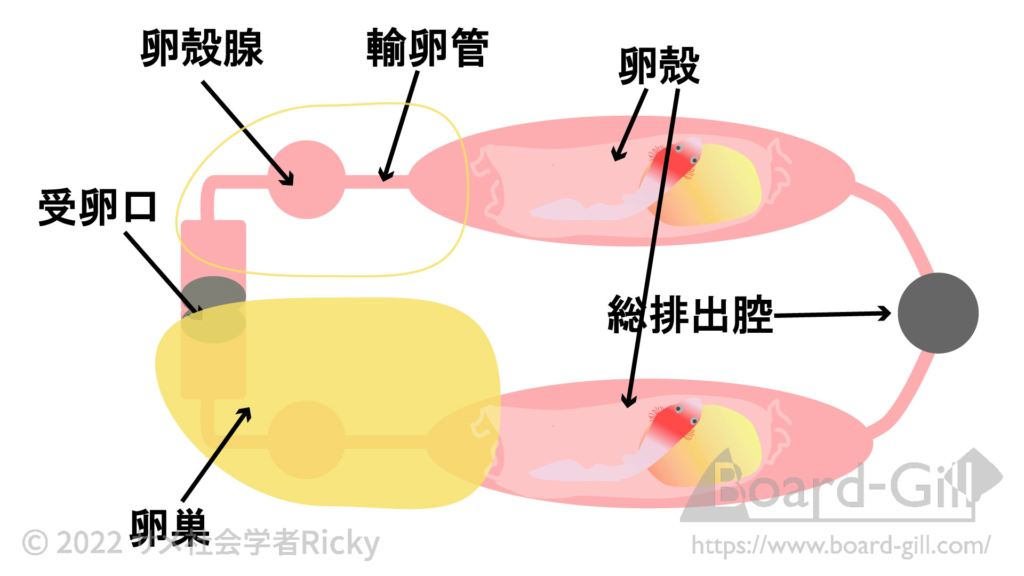

サメ類の生殖器官を大雑把に描くと以下のようになっています。

卵巣にある卵が受卵口から卵殻腺に排卵され、卵殻腺でオスから送られてきた精子と受精します。その受精卵が卵殻または卵膜に包まれて、輸卵管を通って産卵または出産されます(輸卵管の発達部は俗に子宮とも呼ばれます)。

この輸卵管で、どれくらいの数の卵を、どれくらいの期間貯めておくかという点で、単卵生・複卵生・保持型単卵性に分けられています。

単卵生

単卵生では、卵殻腺で卵殻に包まれた受精卵がすぐに排出されます。

サメは輸卵管が左右にあるため、基本的には一度に2個の卵を産みます。それぞれ輸卵管に卵が単一なので「単卵生」です。

単卵生のサメの例としては、ネコザメ、イヌザメ、トラザメなどが挙げられます。

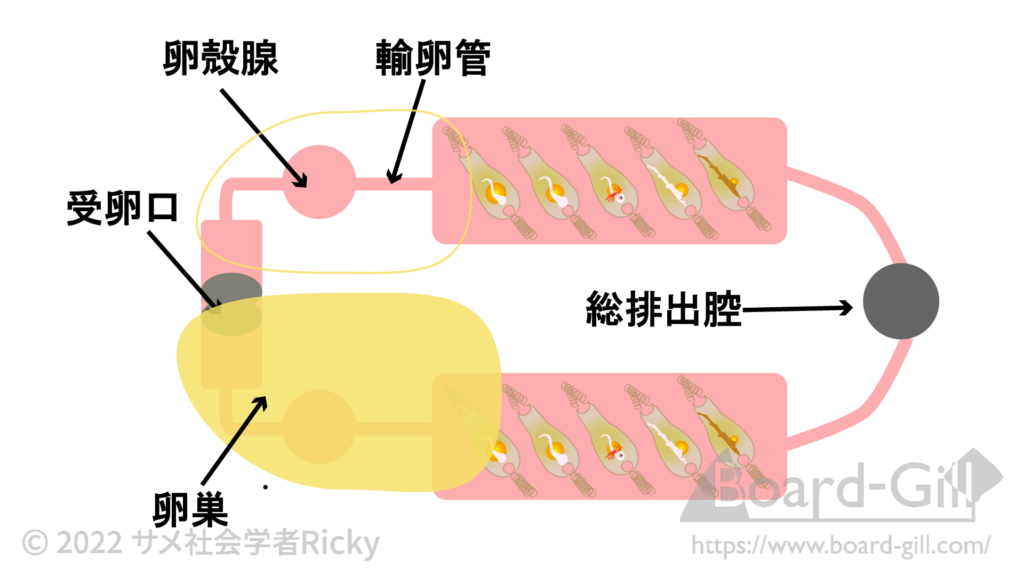

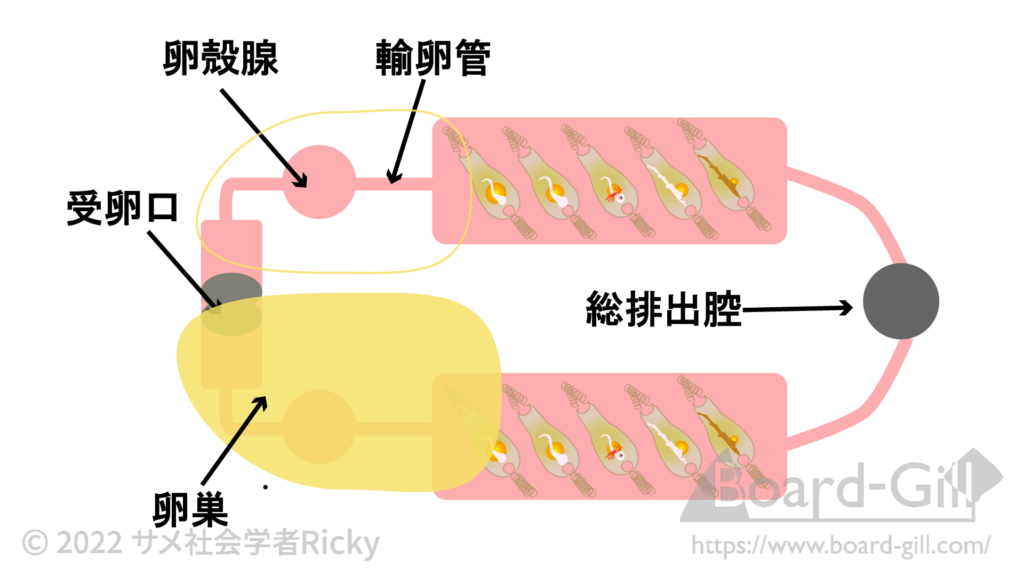

複卵生

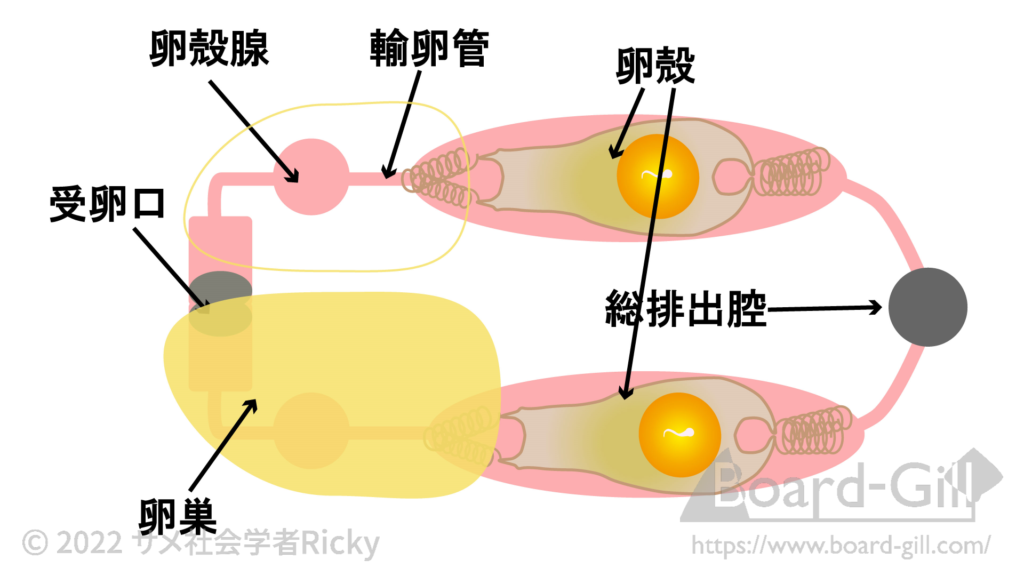

複卵生も卵殻に包まれた状態で赤ちゃんを産むことに違いはありませんが、複数の卵が一定期間、輸卵管の中に留まるという点で異なります。

それぞれの輸卵管に複数の卵があるので「複卵生」というわけです。

複卵生の場合、産卵によって母胎から外に出た時点で、卵殻内の赤ちゃんはある程度成長しているという特徴があります。

複卵生の代表例としては、トラフザメやナガサキトラザメが挙げられます。

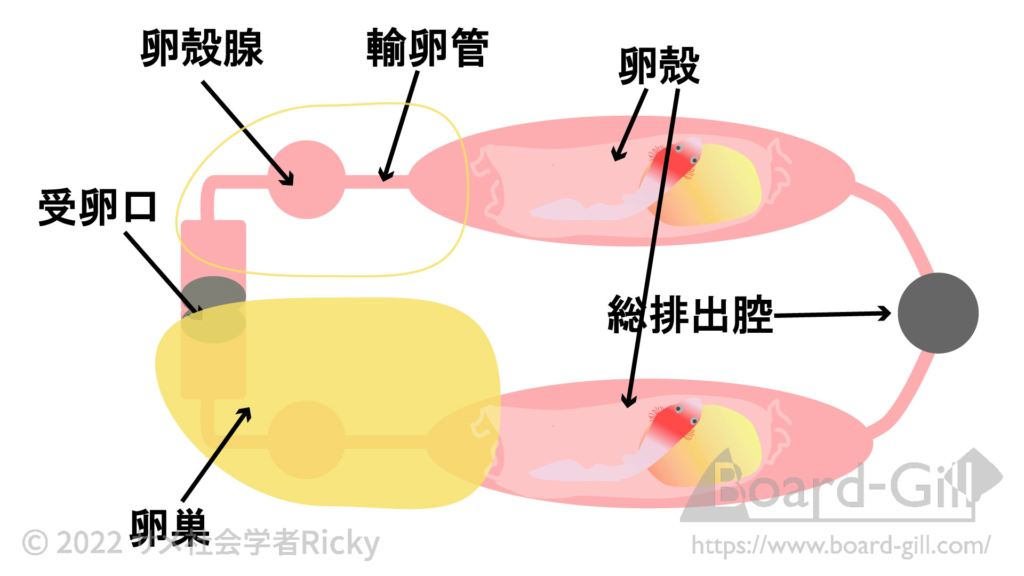

保持型単卵性

この保持型単卵性は、今回の主役であるサワラクナヌカザメで初めて確認され、2020年という比較的最近に論文が発表されました。

サワラクナヌカザメは単卵生と同じく各輸卵管に卵殻が一個ずつですが、複卵生のように長期間、母胎内で卵殻を保持し、孵化する直前に透明な卵殻を産み落とします。

それぞれの輸卵管で一つずつ卵殻を保持することから、Sustained single oviparity(保持型単卵性)と名付けられました。

体に比べて大きい卵殻

サラワクナヌカザメの卵殻には、母胎と比べて非常に大きいという特徴があります。

先程お伝えした通り、サラワクナヌカザメは成長しても40cm前後しかありませんが、彼らが産む卵殻の長さは7.5~8.5cmほど。全長の16.5~20%ほどに達します。

比較対象となった他の卵生種では全長の8~11%ほどなので、サラワクナヌカザメは体に対してかなり大きい卵を産んでいることが分かります。

恐らくサラワクナヌカザメはこの保持型単卵性により、母胎内という外の環境より安全な場所で赤ちゃんが育つ時間を長くして生存率を高め、さらに体が小さい故に孵化した子供が早く成熟して子孫を残せるという繁殖戦略で生き残ってきたのだと思われます。

透明な卵殻である意味

保持型単卵性が生存戦略として重要なら、なぜ透明な卵殻を産み落とすのか気になります。

普通に考えれば、透明な卵殻では中の赤ちゃんや卵黄が丸見えになり、他の動物に食べられてしまうリスクが上がりそうです。

幼魚の模様を見せてカモフラージュ?

保持型単卵生を報告した研究グループはこれについて、「この透明な卵殻にこそカモフラージュの役割があるのでは?」という仮説を提示しています。

先程説明した通り、サラワクナヌカザメの卵殻は、中の赤ちゃんがある程度育ってから産卵されます。そして、赤ちゃんの体色は茶色っぽく、成魚と異なる独特の水玉模様が付いています。

この水玉模様をあえて透明な卵殻を通して外に見せることで、模様が周囲の環境に溶け込み、効果的なカモフラージュになっている可能性があるのです。

同じ繁殖様式で透明な卵ではないサメ

この仮説に関連してもう一つマニアックな情報をお伝えすると、実はサラワクナヌカザメとは別にもう一種、インディアンスウェルシャーク(Cephaloscyllium silasi)というサメも保持型単卵生だと思われます。

こちらはサンプル数が1個体だけなので確証はありませんが、母ザメから見つかった卵殻が体の割に大きく、その中に成長した赤ちゃんがいたことから、保持型単卵性の可能性が指摘されているのです。

ただし、このインディアンスウェルシャークの卵殻には黄土色っぽい色がついており、ガラスのような透明ではありません。

同じ繁殖様式を持つと思しき近縁種の卵殻で透明かそうではないかの違いがあることに、何か意味はあるのか?

本当に透明な卵殻はカモフラージュのためなのか?

この辺りはまだ謎に満ちているので、今後の研究で別の有力な仮説が出てくるかもしれません。

参考文献

- Kazuhiro Nakaya, William T. White, Hsuan‑Ching Ho『Discovery of a new mode of oviparous reproduction in sharks and its evolutionary implications』2020年

- K.V Akhilesh, K.K. Bineesh, Subhrendu Sekhar Mishra, Ganga U『Notes on the Indian swellshark, Cephaloscyllium silasi (Scyliorhinidae: Carcharhiniformes) from deep waters off the west coast of India』2014年

- アクアワールド茨城県大洗水族館『国内初展示となる「サラワクスウェルシャーク」とその「卵」4/1より公開!』2025年

初心者向け↓

中級者向け↓

コメント